『なのは洋菓子店のいい仕事』との出会い

息子(中1)はパティシエ志望。

お菓子が大好き、というわけではない。

暇さえあればおかし作りに勤しんでいる、ということもない。

どこにどういう魅力を感じているのか不思議で仕方ないのだが、パティシエになりたいというのは、随分長いことブレない。

年長から通っていたサイエンス教室は渋り続けてやめてしまった。

バスケ教室も2年間通ってやめた。

長い棒を振り回すのが好きで「剣道をやりたい」とは言っていた。

どうせすぐ飽きるだろう、と思っていたがずっと言い続けた。

剣道経験者の同僚にそれとなく話してみたところ、中1で始めるより、小学生のうちに始めた方が絶対によい、とのこと。

中1の4月に自分で防具をつけられる、ということはものすごいアドバンテージになるのだそう。

近所の剣道教室を見に行って即決。小学5年生のときの8月の終わりだった気がする。

剣道なんて暑くて寒くて痛い。

そしてうるさくて臭い。

しかし、最寄りの剣道教室は冷暖房完備、だった。

今も中学生の大会など見に行くと、私の学生時代より臭くない。

きっと「ファブリーズ」「リセッシュ」のおかげなのだろうと思う。

そんなこんなでパティシエ志望の息子にも読ませたいと思ってブックオフで1巻を購入。

お菓子の基礎知識や豆知識もあって参考になりそう。

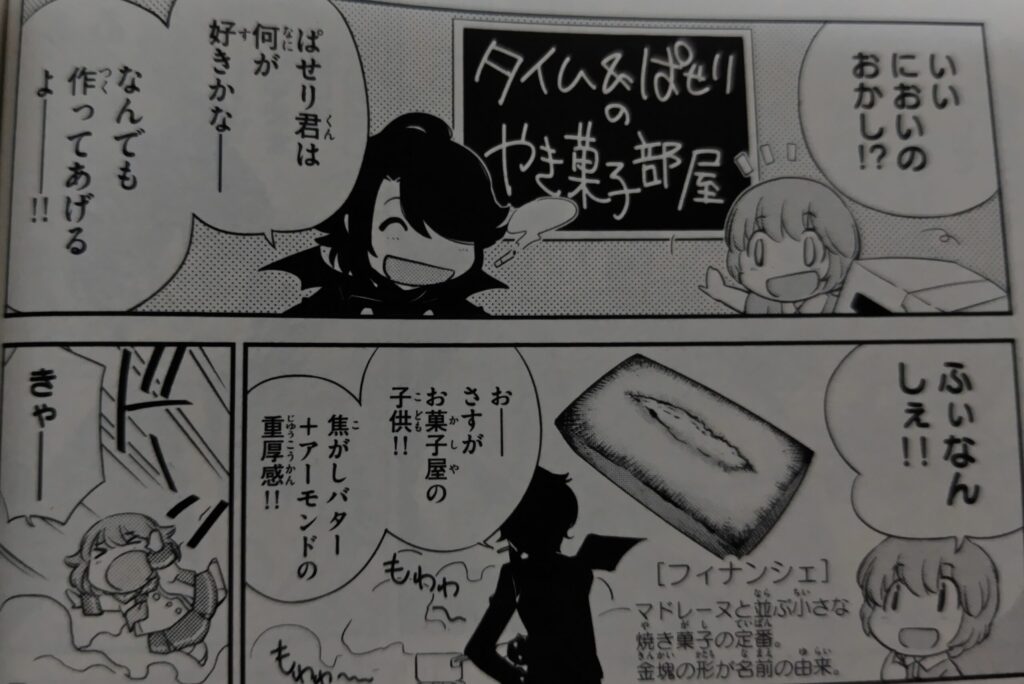

『なのは洋菓子店のいい仕事』 登場人物

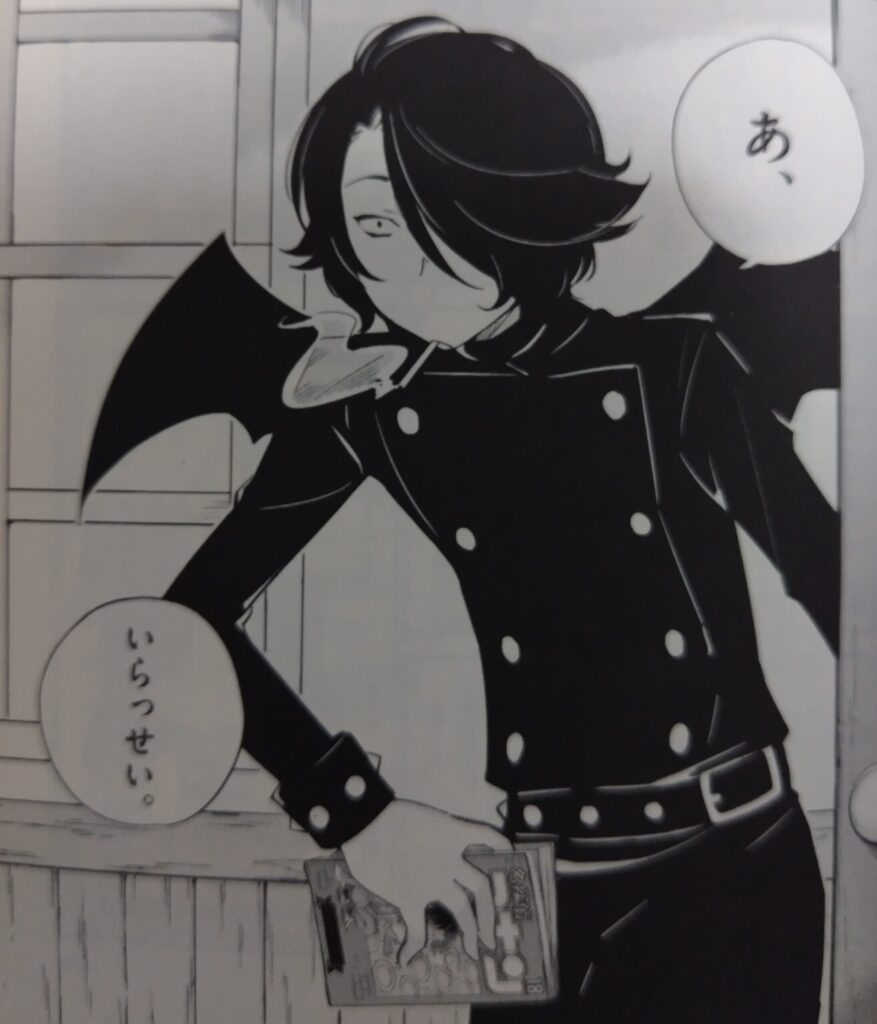

長男タイム

・超ヘビースモーカー

・腕前は確かだが、他は全て❌

・クレームブリュレ1個に7万円の値段をつけたり、自分で作ったケーキを客に提供せず、自ら食べてしまったり。

・市販の卵は魚臭くて使えない、と舌も確か。喫煙者なのに。

次男セージ

・クーポンマニア

・家計や売り上げを常に気にかけるしっかり者。

・駅前商店街の安売り内容を一枚の地図にまとめたり、紙のクーポンを収集することで家計を助けようとしている。

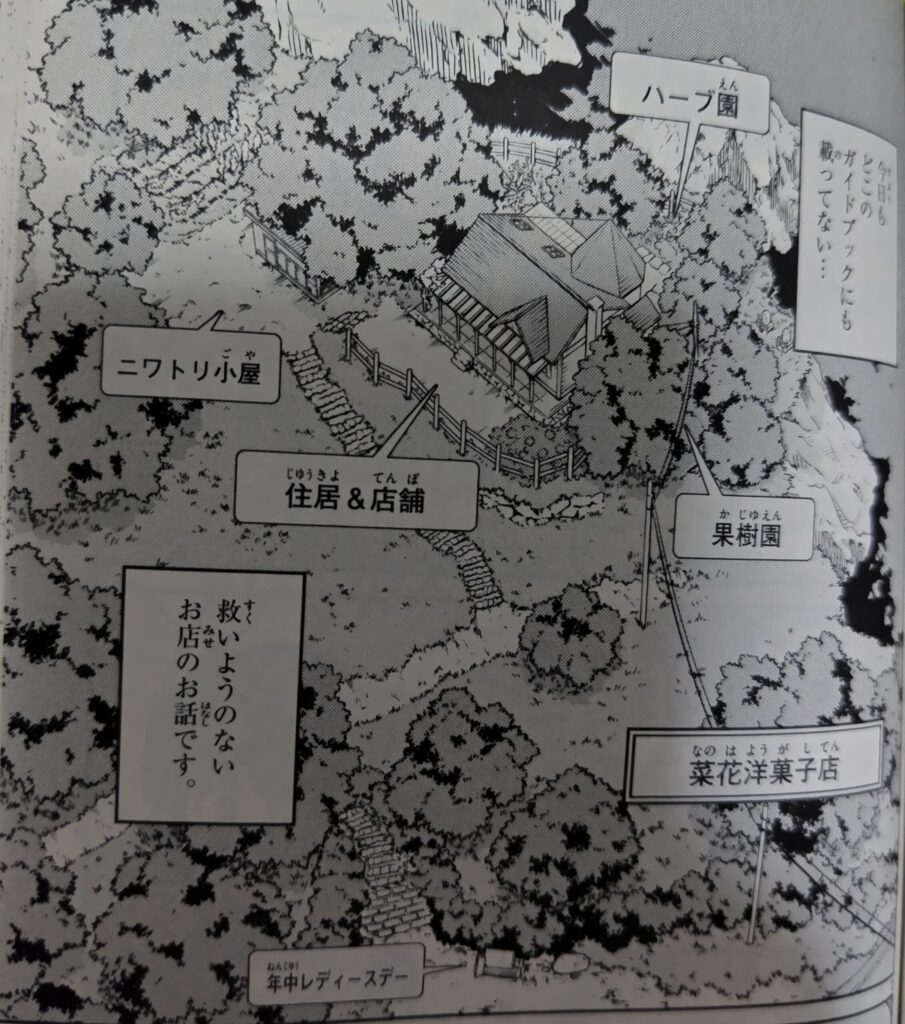

・月の売り上げ30万円だと厳しい気がする。ただ店舗、家屋は所有しているのか。AIに調べてもらったところ、月の売り上げは125万円は欲しいところ、なのだそう。

・果樹園や鶏小屋も併設。やるなあ。

・毎日レディースデー、300円引き。

・日々、テレビ局に取材依頼メールを送っている。

・弁当がケーキになることが多く、アントワネットと呼ばれている。

三男ぱせり

・なのは洋菓子店のマスコット的存在

・7歳。就学している年齢だが、小学校に通っている描写はない。

・鶏の幸子さんと話すことができる

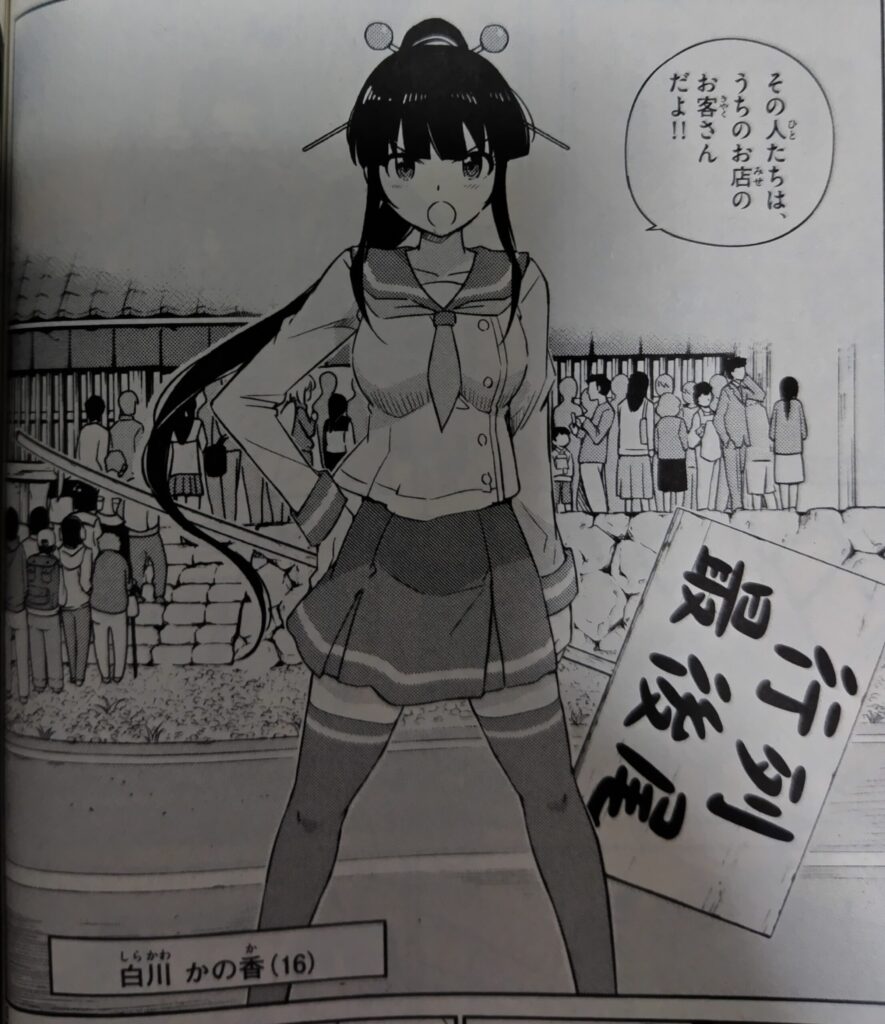

和菓子しらかわの娘、白川かの香、ほの香

・それぞれセージ、タイムと同年齢なので、幼少期の話など今後出てくるかもしれない

・特に姉、ほの香は祖父の遺言を忠実に守っているだけなのだが、その遺言が「なのはを潰せ」で、自身は「味でなのはを壊滅させたい」と思っている。

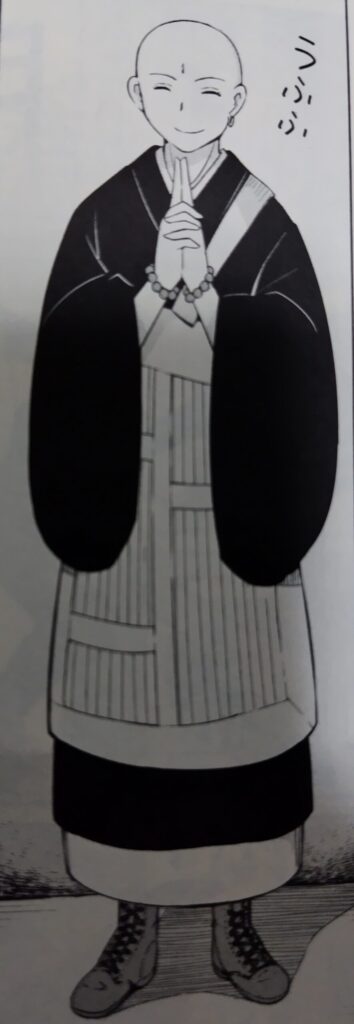

大門寺の僧、祐天

・タイムとは幼なじみ。

・タイムが現世で実体としていられるのは、祐天が作ったタバコを1日1本吸い続けているから。

・公園で奇跡が起きた、とあるが1巻ではまだ何があったのか不明。

タイムの秘密

・セージ「せっかく生き返ったんだから。」

・「ボク、命懸けて作ってますから。」

というわけで、タイムはすでに死んでいる。(1巻の巻末で明らかになる。)

『なのは洋菓子店のいい仕事』1巻 イチオシのシーン

下剤入りのマカロンをセージが全て引き受ける3話。

タイムはいかにも商売敵に食べさせるマカロンに下剤でも入れそうな感じだが、流石にそこまではしなかった。

かの香はセージと敵対する気はない、ということもわかる回。

しかし、セージの姉に対する反応を見て複雑な乙女心が垣間見える。

同じサンデーの『らんま1/2』であかね、かすみ、東風先生の3人で同じような場面があった。

しらかわの職人たちはずっとなのはを敵視しているし、巻末にも、なのは洋菓子店を潰そうとしているキャラが登場する。

セージの発言の矛盾

ケーキ屋は焼き菓子で利益を出す、といいつつロールクッキーを作った回ではこんなのケーキ屋じゃない、とも。

タイムのケーキには自信を持っているからこそ、だろう。

なのは洋菓子店のいい仕事 が教えてくれること

菜花洋菓子店も「和菓子しらかわ」もプリンス王子たち、いずれも兄弟で葛藤しつつ、協力している。

兄は弟のため、弟は兄のために。

タイムは腕はあるが、店を繁盛させるつもりはなく、弟二人のためだけにケーキを作っていたい、というのも少しはわかる。

タイムとしては、セージ、ぱせりが自立するまで育てる覚悟がある、ように感じる。

セージもそんな兄に不満もあるのだが、兄の腕を一番信じているのもセージ。

兄弟の絆、信頼感が感じられる作品。

『国宝』を観た後は──歌舞伎マンガ『ぴんとこな』が面白い! はこちら

『キングダム』第1巻レビュー|漂の死に震え、信の覚醒に心を揺さぶられた夜 はこちら

少年マンガの金字塔『ドラゴンボール』 はこちら

コメント