2024年3月②

学習開始 128日目

小5うみ♂ が受験する中学校入試は2科目。

国語と算数。

普段の学校での単元テストでも30点だったり、40点だったりのうみにとっては高いハードルであることは間違いない。

算数検定で計算力をつけて、パズルのような問題に対応できるようにさせたい。

今日と明日で手元にある算数検定の過去問に挑戦させる。

今日は、11級を1回、10級を2回分。

11級なんて小学校1年生が解く問題。

1問目は「2+3=?」なんてことを聞かれる。

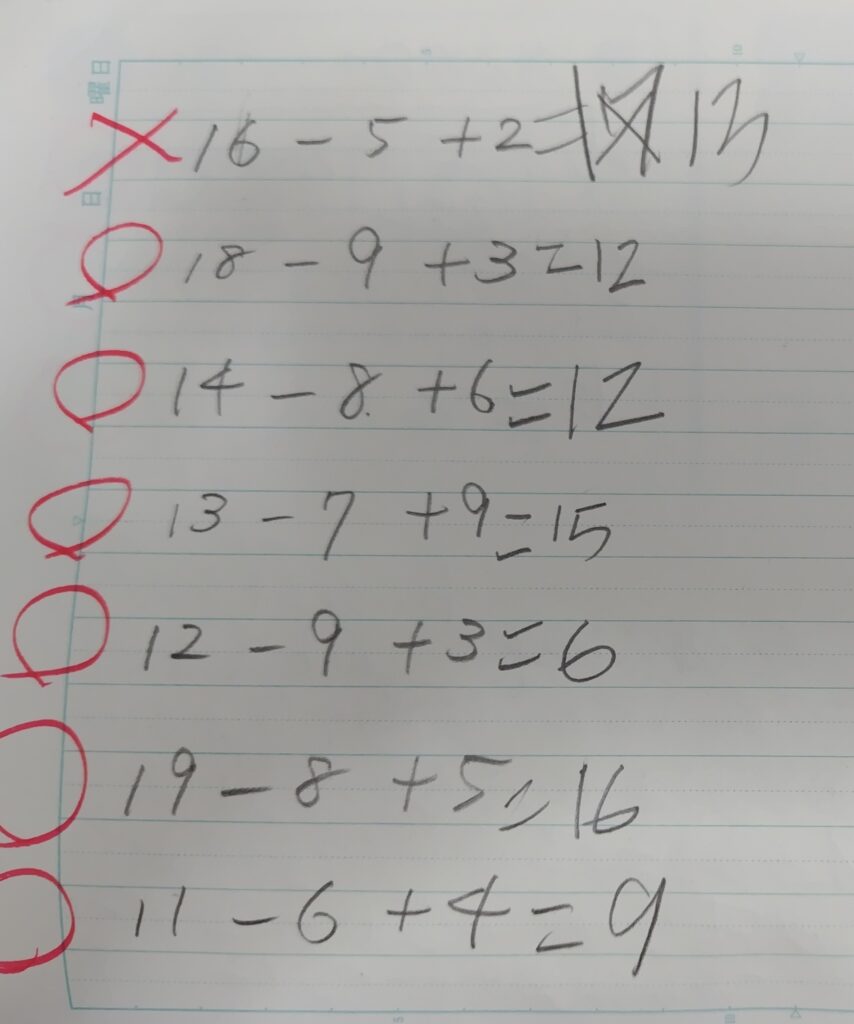

その、11級、20問中18問正解。

間違えたのは「16−8+2」と、時計を見て何時何分か答える問題。

続いて10級。小学2年生程度。

これも20問中18問正解。

誤答は「17−8」と、同じ時計を見て何時何分か答える問題。

もう一度10級。小学2年生程度。

これも二度あることは三度ある、で20問中18問正解。

「33+4」「14−9+3」の2問を間違えた。

明日は9、8、7級に挑戦する。

時計は苦手。アナログ時計はいまだに読み間違える。

計算問題はおそらく集中が途切れているのだろうと思われる。

文章題が解けているのでよし、とする。

高学年でも文章題になると途端にできなくなる子は珍しくない。

棒人間の簡単なイラストで説明させたり、何算をしますか?とまず聞いてみる。始めのうちはほぼ当てずっぽうで答える。慣れてくると「合わせて、だから足し算」だとか「いくつ違うか、だから引き算」と答えられるようになる。

学習開始 129日目

算数検定の過去問に挑戦している。

9、8、7級といっぺんにさせようとしたが、断念。

まず9級。

20問中17問正解。

間違えたのはかけ算をした後に引き算をする文章題。

7✖️8ー7✖️3になるような問題。

三角形の周りの長さ(3つの辺の合計)を求める問題。

そして「右に◯進む」「左に◯進む」というカードをいくつか組み合わせて最後に自分のコマがどこにいるか、というプログラミングのような問題。

20問中17問正解。

実際に受検していれば恐らく合格、のはず。

次に8級。

間違えたのは通分の不要な分数の問題2問、と面積を求める問題2問。

20問中 16問正解している。

分数は通分や約分がわかっていない。

九九が完全ではないので割り算は時間がかかる。

72➗2や150➗3が、すっと出てこない。

正方形や長方形の面積を求める問題、も間違えていた。

円周の長さの求め方【直径✖️3.14】も答えられなかったので、図形は最初から諦めモードなのかもしれない。

今日はここでギブアップ。

学習開始 130、131日目

ビバンセを飲み忘れる。

算数検定7級の過去問を、と考えていたがビバンセを飲んだ状態で解かせたいので、分数を少しやってみる。

翌日。学習開始131日目。

ビバンセを今日は飲んでいる。

が、やる気が出るわけではないらしく、ブーブー言う。

分数をもたもた、もたもたやっているので、算数検定7級に挑戦。

ちなみに計算するときは簡単な計算でも紙に書くよう薦めているが応じない。

ウンウン考えて、結局上の空になってしまう。

手を動かす、方が100倍良いと思うのだがなかなかわかってもらえない。

7級は30問中17問正解。

後半はほとんど手付かず。

手元に8級の過去問が1冊あるので、これをベースにする。

勉強するようになって4ヶ月以上経ち、方針を決めた。

ビバンセを飲んでも意欲が出るわけではなかったり、学習時間を1時間以上は頑として伸ばそうとは思っていない、などといったことを加味して決めた。

うみ の場合、小学校入学後勉強らしい勉強が不十分だったこともあり、しばらくは、以下のようにする。

1、かけ算プリント(わり算がすっとできないため)。

2、ちびむす 漢字 1年生から。

3、算数検定 8級 の問題。一通り終えたら、ちびむす 算数の1枚目のみ取り組む。

各単元で数枚のプリントが用意されている。一通りおさらいしたいので、各単元最初の1枚のみ取り組む。

4、翌日の漢字の問題を眺める。←「こんな問題か、簡単そうな字もあるな。これは画数も多いから、気をつけよう」と思ってくれれば良い。勉強するとき「1分だけやってみる」というのも勧めている。結構難しそうだな、と思って1分でやめてよいし、これこんな簡単ならちょっとやってみるか、でやってもらっても大いに結構。気が進まない仕事に1分向き合う、イメージ。時間がかかりそうだから、明日の午後にやろう、とかこれ大変そうな気がしたけれど、20分で終わるな、ということがイメージできれば御の字。

↑2025年2月の追記。

勤務校でもよく目にするパターン。「5年生で今やっている割合に関してはテストで満点だったけれど、少し前の単元についてはすっかり忘れている」という子。

入試の算数は脱出ゲームみたいなもの。使える道具や技術は授業の中で教わったこと。「この考え方を使って、こう攻めよう」というパズル。

志望校が固まっていない子やまだ入試まで時間がある子、しっかり基礎を固めておきたい子に算数検定は非常に有効。気をつけるとしたら、級の目安が「◯年生修了程度」なので4年生が8級を受けたとき、まだ学校の授業で教わっていないものが出題される可能性がある、ということ。

以下数学・算数検定の目安。

11級…小学校1年生修了程度。

10級…小学校2年生修了程度。

9級…小学校3年生修了程度。

8級…小学校4年生修了程度。

7級…小学校5年生修了程度。

6級…小学校6年生修了程度。

6級合格できる力を身につけておくと、中学以降の数学も簡単に攻略できる。

家族でイチゴ狩りに

3月末、イチゴ狩りに栃木へ。

宇都宮で餃子も堪能。

うみ小5♂と姉ちゃん(大学1年)。

娘は小5のとき、塾の自習室で毎日勉強に明け暮れる生活ができていた。

就寝は早くて22時。

このときが自分でも最も頭が冴えていた、のだそう。

第一志望の都立の中高一貫校に合格。

中高6年間をバレーボール部員として過ごし、国立大に入学。

共通テストが振るわず、第一志望の大学には届かないため、第二志望に。

うみは我が家の経済的に塾に行かせられない事情をさっ引いても、特性のためか勉強は苦手。

ただ、私はうみには楽しく教えられるが、娘のときには期待しすぎて教えられなかった。

次の記事はこちら

伝説の始まり!最初の記事はこちら

コメント